AI時代的瀏覽器與作業系統

Table of Contents

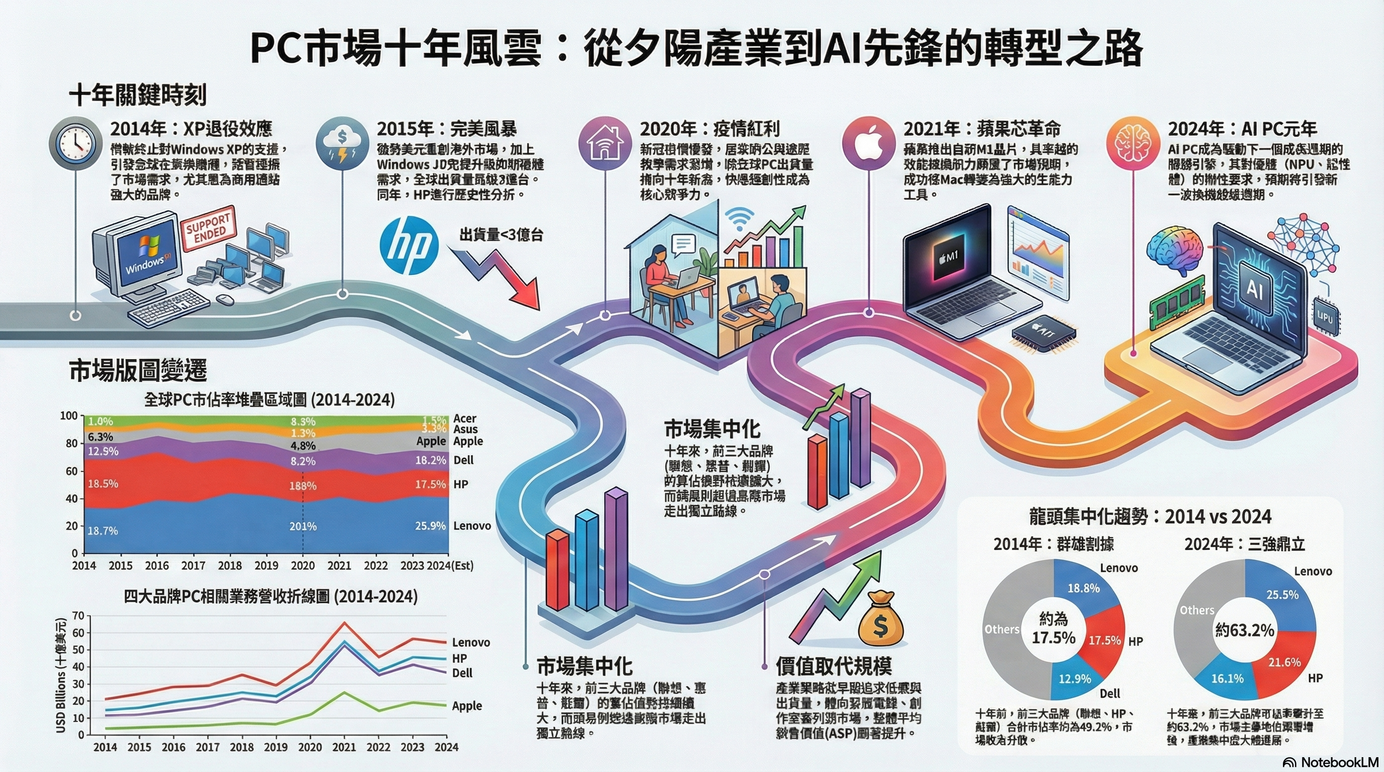

單調的35年

自從1980年中期至1990年間出現的以 Intel 80286 CPU為中央處理器的 IBM PC/AT相容機 開始流行後,1990年微軟釋出的 Windows 3.0 正式奠定了個人電腦(Personal Computer,簡稱 PC)過去35年來的電腦產業與市場的主要樣貌。但人類的文明進展,一直持續經歷過不同階段的破壞、創新、演進與進化。20世紀資訊科技出現以來卻在1990年至2025年持續由 WinTel(Microsfot 的 Windows 作業系統 +Intel 的 CPU)主導著市場發展,也影響著全球數十億人的資訊生活認知與發展。

說實話,這是一個「單調的35年」!事實上,在1990年前市場尚存在著例如 Apple II 或 Atari 等不同品牌、技術、設計的百花齊放似的競爭,充滿著旺盛的生命力。但在1990年,在 PC 於全球快速普及的過程中,市場愈見單一,創新愈驅無趣!還好,蘋果公司(Apple)在危機中居然又起死回生,甚至後來引發出 iMac、iPod、iPhone、iPad 等的新浪潮。

大膽預言?

我個人經歷過好幾場科技市場的破懷性競爭,例如大型電腦系統(Mainframe,如 IBM 360、370)轉換至個人電腦、類比錄音轉換至數位錄音、實體音樂消費轉換至數位音樂下載/串流、傳統行銷轉換至數位行銷/行動行銷成為大宗...等等。我一直在想:

WinTel何時才能被瓦解?

我希望 WinTel 被瓦解嗎?我坦言說:是的!主要有二個原因。

- Windows 作業系統對於使用者體驗(User Experience)不夠在意與精進,造成廣大全世界資訊市場在「以使用者為中心」(User Centric)的長期運動中受到一定的阻礙。

- Intel 的 CPU 在過去十年來在技術上的演進緩慢,造成 PC 產品的效能、節能表現不夠快速。

我並不是否定 Microsft 或 Intel 這兩家公司。但我真的希望市場能有新的勢力和可能,才能對整體市場生態形成正向的發展動能。

但前述我的想法在三年前就如同黑暗隧道中等待微亮出口訊號一樣,漫漫無期。後來我開始感覺到 AMD 對 Intel 形成的競爭愈來愈成為一種不可忽略的壓力,然後是台積電(TSMC) 在晶片的生產製造能力,更放大了 Intel 在產品上落後的後座力。這些持續在發展的變化,在 AI 開始普及的當下,就等於證實了我的預言:「WinTel 的光景不再」。(微軟近期的股價/市值大漲,與其在 AI 的投資有直接的關聯)

百花將陸續開放

我一直在關注 AI 時代對 UX 價值、觀念、實務上的可能影響和改變。我也相信現在大家習以為常的作業系統(OS,Operating System)、Apps(例如幾乎每個PC上都得配置的微軟 Office 系統),很有可能在 AI 時代裡大幅度或甚至翻轉性的改變。

試想:如果根基於控制、管理PC硬體的核心作業系統被包裹著更內化,讓一般使用者更沒有感覺,那麼,直接提供使用者一般性操作的環境與介面,是否可以都在類似瀏覽器的子環境裡被體現?

如果我可以有這樣的想像,那麼前些時候傳言幾個當前最知名、影響力最大的 AI 公司正在發展瀏覽器、Offfice......等的動作,必然是有道理的。

況且,在 AI 的時代,不同的服務很容易被以「更新穎簡單」的體驗邏輯與介面手法,被正速整合(可多觀察進半年來 OpenAI 或 Google 的產品設計就可發現痕跡),所以百花即將陸續開放!

AI 就是作業系統?

如果,AI 就是作業系統。介面非常有可能如 Google 搜尋頁、ChatGPT的對話頁一樣的簡單。人們可以用打字、對話、影像直接與作業系統進行自然語言似的互動,而過去少用、複雜的功能與客製選項,平時都被隱藏著直至需要時才會浮現。

這個新的作業系統,也同時是你我最常用的瀏覽器(因為幾乎所有的工作都需要連網),而過去我們常用的 Office(或是 Mac 環境的對應軟體)等應用程式,也都會是新的作業系統的必備功能。

如果真的是這樣,這些新的作業系統是由誰提供的?Intel?Microsoft?Nvidia?Google?OpnAI?Apple?.....???

五年底定理論

最近我回想自己過去曾經歷、觀察的產業/市場創新變動過程,我有一個簡單的結論:一旦重要的技術成為流行,通常在五年左右,競爭與發展態勢就會被底定了。

1995年MP3開始流傳至1998年起大為流行,2003年3月蘋果推出 iPod+iTunes 的組合,讓全世界IT產業競相學習,但蘋果已然定了江山。但五年後(2008年) Spotify 於10月在歐洲推出,隨後於2011 年在美國推出,並於2016 年擴展到全球超過50 個國家。

數位錄音中的 ADAT(Alesis 出產)與 Pro Tools(DigiDesign 出品)皆都大致在1990年左右出現。前五年是 ADAT 快速普及的時段,但到了後五年,卻是 Pro Tools 漸漸成為唯一主流的過程。

ADAT於1991年的 NAMM Show 上首次亮相,並於1992年正式上市。僅需要 3,995 美元即可使用VHS磁帶進行8軌數位錄,顛覆了當時昂貴盤帶錄音機主導的市場。1992-1995年間迅速成為全球音樂人和小型工作室的標準配備。1995年 Alesis 推出了改良版ADAT XT,增加了新功能且價格更低,到了1998年,ADAT 的全球總銷量已經達到了80,000台。

Digidesign 的 Pro Tools 剛開始相對則是非常昂貴的選擇,主要是當時電腦的運算能力有限,需要增購音效運算卡(DSP)以及高速的硬碟裝置,因此大都從商用錄音室或市場頂級錄音師、製作人開始採用。在1990年代中期,Pro Tools 已逐漸滲透各種專業錄音室,但其功能和音軌數量仍有限。但在 1998 年推出的 Pro Tools|24 MIX 將音軌數量提升至72軌,並具備強大的數位訊號處理(DSP)能力,使得在電腦中進行更大規模的錄音和混音成為可能。自此,奠定了後續的數位錄音主導基礎。1999年,瑞奇·馬丁(Ricky Martin)熱門單曲《Livin' la Vida Loca》成為第一首完全使用 Pro Tools 進行錄製、剪輯和混音,並登上美國告示牌百大單曲榜(Billboard Hot 100)冠軍的作品。

比過去更快速的變動

或許不同的產業創新、革命需要的時間長短不一。但從過去的經驗中可發現,五年是一個神奇或是概約可供觀察或預估的時間段。這一波 AI 的新發展至今即將3年,在第一個五年的時間段裡剩下的2年,還會發生哪些事?可能我們還來不及觀察就接續發生了!

尼古智人 Newsletter

Join the newsletter to receive the latest updates in your inbox.