從2016台灣數位媒體投放看趨勢 Paid Members Public

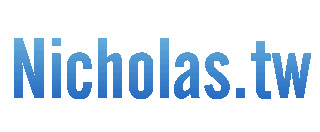

台北市數位行銷經營協會(DMA)於2016年4月26日公布了《2016年全年度台灣數位廣告量》統計報告,揭露了2016年台灣數位媒體的廣告投資總額為新台幣258億元,相較於2015年的193億元,達33.69%大幅成長(詳情請見DM官網 http://www.dma.org.tw/)。從這份最新出爐的報告中,我們可以看到什麼發展趨勢?行銷人可以有何態度與準備面對將繼續變化的媒體環境? 數字是趨勢的信號 過去各單位的各媒體年度投放數字統計必然有其方法、根據和假設。我們看待這類的數字可以不拘泥於數字絕對值,或許可以比較不同媒體/類別的彼此增長差異,辨識數字背後隱含的趨勢信號。例如,2016年起數位媒體投資開始超過電視媒體,這就是一個趨勢信號。以下的內容即依此原則,蒐集、比對過去幾年DMA曾發表的數字,包含DMA曾引用來自尼爾森的其他媒體投放數字,嘗試以較大時間尺度觀點,檢視產業的變動。(本文圖表或許與引用原單位最終發表數字不同,純粹是個人為研究市場所製,並不代表任何單位。) 8年來動能來自數位 如圖一所示,過去8年來(2008~2016)五大主要媒體的消長浮動很大。整體看來紙媒

數字與數據的價值和應用 Paid Members Public

這幾年在行銷市場上常看到一個詞:「大數據」。到底什麼是大數據?大數據有多大?大數據的價值在哪?是否相對有小數據?小數據難道就沒有價值?從一個念資訊科學出身,待過娛樂產業和科技產業,最後進入到數位行銷的我而言,數據本來就具有策略上的價值,只不過,許多朋友對於應用上的手法,和在新時代的可能的新價值,有著的莫名憧憬或害怕。到底行銷人該怎麼看待數字和數據?如何在日常工作中發現和利用數字或數據的價值? 數字也是符號 在行銷實務中我們常常會接觸到一連串的數字,例如活動網站的造訪人次、平均每個人停留時間長短、完成轉換的人數…等 ,這些數字都有各自的意義,彼此之間也有連帶的關係。其實每個數字也是一種符號,代表著該事件的樣貌,例如今天網站被造訪100人次,昨天50人次,昨天的數字代表網站受訪層度是今天的1/2,顯然今日的樣貌更好。將數字轉化為認知上的符號,可以有助於我們感受到數字背後的意義和價值。 親手摸數字才有感覺 數字不僅僅是電腦螢幕上冷冰冰的虛擬字型,數字其實是一個一個獨特的物件。對人而言,任何物件要經過自己親身觸摸感受,才會熟悉、有感覺。否則一組上百、上千個數字串的組合,就如同只是陌

數位時代品牌的態度和價值 Paid Members Public

近來感受到許多品牌客戶不僅已重視和聚焦在數位行銷領域事務,且不斷提及策略的重要性。這讓我想到去年五月新政府上台以來,一直沒有明確和堅定的數位策略,在當今的國際競爭中喪失了重點先機。對於一個國家,策略是重要的,對於一個品牌,策略當然也是重要的。標示出品牌的方向以及挑戰、問題所在,訂定能夠贏的方法,這是品牌策略的目的。當今品牌面臨的挑戰一定是在數位的情境中,而且贏的策略一定是能符合數位情境的可執行方法。但要如何制定品牌適合的(數位)策略?在此我要提出在數位世界裡,品牌應該關注的兩個策略重點:態度與價值。 態度 在數位的時代,品牌的意念和態度無所遁形。透過搜尋引擎和社群裡的分享,有關於品牌的各種傳言、小道消息、歷史、祕辛,甚至不正確的資訊,消費者都可以方便地取得和散播。於是,消費者在第一時間,或持續地,會在心裡為品牌的態度訂出一個他自己認知的樣貌!謙虛的?蠻橫的?虛假的?真實的?認錯的?浮誇的?……當消費者認定一個品牌的態度為何?後續就算該品牌試圖做多少行銷溝通或是公關作為,常常很難改觀消費者的認知。 好的態度需要被感受到 有許多企業認為自己做該做的,何必要去強調品牌的態度?事實

軟體技術造就音樂產業新自由? Paid Members Public

音樂產業在2000年前後到現在,已經完全經歷了破壞性創新的歷程,走入到一個全新的產業環境:(1) 實體媒介(例如CD)已不再重要 、(2)消費者全面選擇檔案下載或線上串流、(3)專輯概念式微,單曲為主、(4)演唱會崛起 。回想起這近20年的改變歷程,音樂產業從業者一定覺得恍若隔世! 音樂產業的近代史詩 對於音樂產業的演化,我想要提出一個觀點:「產製 – 傳播 – 消費」 流程中,產製與消費兩端才能決定關鍵發展結果。上個世紀的音樂工業是建築在錄音/錄影技術帶來的(1)製作(2)傳播的價值空間而發展茁壯的。因為從300年前起,音樂產業源自於作品(出版)和演出(樂手/樂器),從現在的說法而言就是「音樂著作」(詞/曲)和演唱會(演出)。但從錄音/錄影技術普及後,工業界發現銷售預錄的影音媒材(medium)可以得到鉅額利益,於是推出了各形式的播放設備(盤式、卡式錄音機和CD播放器…

展望2017:原力覺醒 Paid Members Public

在我著手撰寫這篇專欄時,時序已即將進入2017年。思考到底應為這篇文章訂下什麼題目之際,我想,決定寫一篇肺腑之言,以一個永遠樂觀的心來展望新的2017年 。 回顧2016年 回顧2016年台灣的行銷市場發展,到底有哪些重點值得我們再次溫習?翻開我從2016年4月起發表的六篇專欄,依序有以下的題目與重點: 4月份行銷【行銷新重心:內容行銷】 * 品牌正面臨消費者接收超大量資訊的『注意力戰爭』。 * 我們應該回歸行銷本質:內容,與消費者有效溝通、建立關係。 * 消費者喜愛的內容口味:『Infotainment』。 * 具體內容行銷方法會是品牌行銷新重心。 5月份【從數字看行銷的未來】 * 2015年台灣數位廣告投資,顯示型廣告首度衰退(年減率26.7%)。 * 影音廣告持續高度成長(年增率71.4%)。 * 數位活動網站大幅減少。 * 品牌消費者已選擇手機,該怎麼看待電視? 6月份【超出你認知的內容行銷】 * 消費者要的內容,不是品牌想的內容。 * 說出動人的故事,不再強力推銷。 * 以數位機制管理內容行銷,具體成效表現。 * 專業專職的內容行銷應

黃金交叉與黃金三角的2016年 Paid Members Public

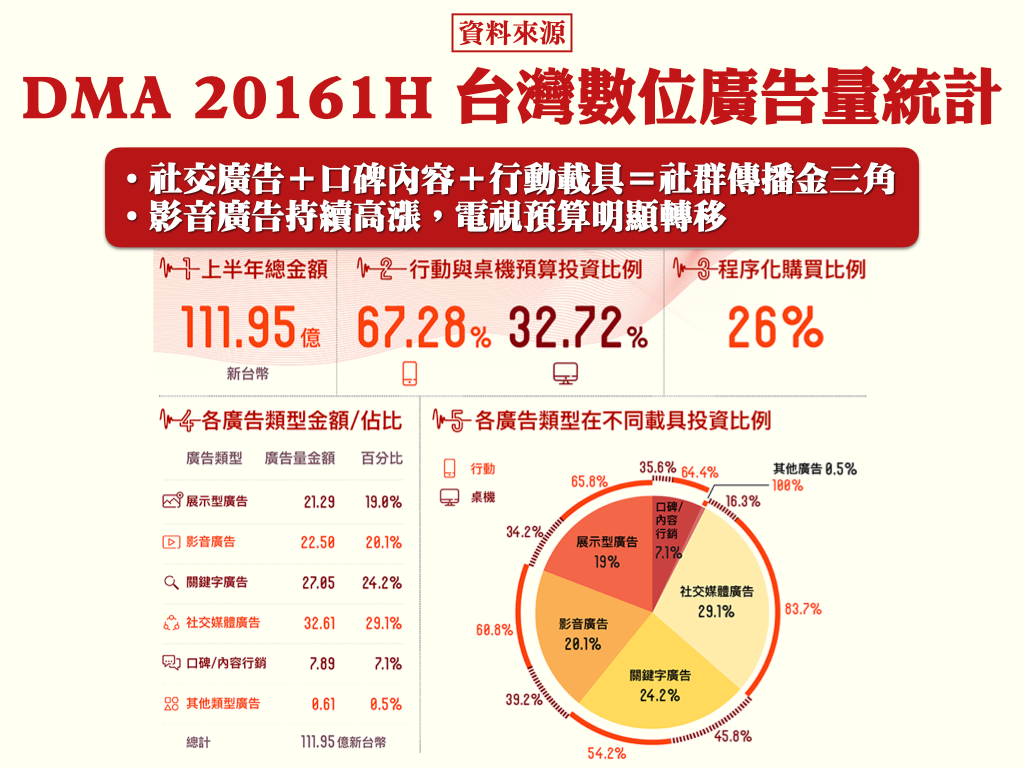

臺北市數位行銷經營協會(DMA)在2016年9月26日發佈了《2016年台灣數位廣告量上半年統計報告》(http://dma.org.tw/newsPost/82)。如同我在去年預估的,數位媒體廣告量終於正式超越了電視廣告量,代表著台灣的數位媒體不僅是接觸消費者的最佳與最主要管道,也顯現大多數廣告客戶已認知且接受數位媒體是行銷投資的重心。但是,從這份報告我們還可以看出什麼重要的意義和未來的趨勢? 嶄新的分類 在過去幾年,DMA發佈的數位廣告量調查報告有以下分類: (1)網站廣告(2)關鍵字廣告(3)影音廣告(4)行動廣告(5)社群口碑行銷 其中社群口碑行銷是2012年才出現的新類別。但是2016年的分類方式改成了: (1)顯示型廣告(2)影音廣告(3)關鍵字廣告(4)社交媒體廣告(5)口碑/內容行銷(6)其他類型廣告 顯見行動廣告的重要性已經超過桌機(PC),不再需要獨立凸顯手機的佔比;新出現的社交媒體廣告別顯示例如Facebook上的廣告已快速取得在預算分配的重要性;原本的社群口碑行銷類改為口碑/內容行銷類,

被忽略的數位行銷基礎:新型態網頁建置 Paid Members Public

商用化的網際網路應用發展至今到底多久了?若我們以瀏覽器Mosaic於1994問世來計算,到現在也已經超過 20 年了。透過瀏覽器查閱網路上遠端伺服設備上的內容,是網際網路能夠普及的重要因素。因此,在整個網路發展的過程中,供外界取用自家組織或公司資訊的網頁(站),的確是網路應用的基本建設項目,也是數位行銷的基礎。 在這個行動、社群與大數據為焦點的新數位時代,專文來談網頁建置似乎很奇怪!但在台灣的數位環境中,網頁一直都是產官學界忽略的基本,也顯現我們處在的數位環境發展的隱憂。 什麼是新型態網頁?有何挑戰? 我們先來定義新型態網頁:在原本的網頁機制與價值基礎上發展,符合更多樣的瀏覽設備,並滿足新使用需求,以達成更佳的網頁瀏覽經驗。以當下的使用情境而言,簡言之就是:新型態網頁應該同時讓使用者可以透過電腦、手機與平板設備,達成優異的瀏覽體驗。 這件事情其實並不是非常容易,為什麼?大家都知道電腦螢幕基本上是橫式的,手機螢幕卻是直式的,而平板大都同時兼有直式和橫式的使用習慣。要讓網頁能夠同時滿足不同比例、大小的螢幕和使用習慣,不僅僅在介面設計上挑戰很多,事實上在內容的企劃、安排與呈現上都比

破壞還是創新? 談新金融的數位競爭思維 Paid Members Public

從去年2015年起,台灣的金融產業開始較頻繁且認真談論金融科技(fintech)議題。在主管機關(金管會)、金融業者、相關網路科技人士一同關注之下,fintech、Bank 3.0、Bank 4.0 等議題持續被提及,而比特幣、P2P借貸 、C2C分期、行動與第三方支付、募資、機器人理財…等專有技術與應用的發展,更成為「金融人」必須要能夠說得上一些觀點的話題。金管會也在去年下半年要求公營銀行提報實體分行減少以及員工轉型計畫。似乎金融市場將有一番大變革?這些變化對未來消費者將產生何種程度的影響?與行銷產業有何關係? 市場需要破壞才能創新嗎? 根據Clayton M. Christensen 等人所提出的破壞性創新理論,主流市場中的顧客、被過度服務的顧客和尚未消費的顧客,都可能引發不同的創新活動,例如維持性創新、低階市場的破壞性創新和新市場的破壞性創新。上世紀末流行音樂市場發生的破壞創新就是一個實際的例子:被過度服務的顧客和尚未消費者,主導和參與了一個音樂產業的低階市場破壞創新,最後成為一個新市場的破壞創新,最後成為新主流市場。在破壞的過程中,創新不斷變種出現,最後,整個產業生態被重