策略

兩個AI模型的研究任務PK Paid Members Public

這兩年AI模型推出後,許多人已熟習、習慣對話式的服務型態:透過文字/或語音對話方式,將任務需求給予系統,必要時可與系統反覆對話進而更聚焦議題的區塊、範圍。 OpenAI 的 ChatGPT 在二年多前出現,的確在歷史上可謂石破天驚的一件大事。但隨後很快出現的其他模型,或許在聲量、能力上不見得能夠壓過、超過 OpenAI,但也許在一般通用情境之外的垂直領域,例如搜尋、協助程式開發...等領域,有可能得到大眾的認可。 本篇文章想要討論的是有關「理解」(reasoning)與「研究」(research)的能力,簡單來說就是透過 AI 模型,進行專業程度(如產業研究員,或等同碩士生,甚至是博士生以上)的研究任務進行。 對比的模型,我選擇了 OpenAI 的 ChatGPT (我採用每月20美金的plus版本訂閱,在此時可以使用 o3 版本進行進階理解)和 Google 的

隨筆:有心、有力、有方向、有方法 Paid Members Public

在2025年的5月中後,Google舉行了一年一度的開發者大會 Google I/O,今年的主題和主軸其實只有一個:AI。當天的直播影像即時在全球傳播,相信包括科技相關的產業、媒體、專業人士,以及財經相關的媒體和人士,皆非常關注這一次的活動。 在活動舉辦後的一週內,國內外網路上與科技相關的媒體、網紅,甚至包括你我周遭許多關心相關議題的朋友,皆在社群網絡上相繼、大量地報導、談論、評論這次的活動。 在AI快速發展的當下,技術與產業的發展已不是以「年」為單位來觀察的,而是以季、月甚至週來進行快速、強勁的競爭。在過去一週來AI相關的領域當然有許多的動態和發展,但對我個人來說,我認為 Google 在 I/O 大會上的宣示、揭露的確是最大聲、最有影響力的一件事。 不是佈道,是對公民報告 曾經,蘋果公司每年1-3次的公開活動是全世界科技相關領域最被關注的事件。一開始是因為有 Steve Jobs 這位能說善道、很能掌握舞台氣氛又極具說服力的角色,揭露出讓眾人驚訝、讚嘆的產品或服務;而後在沒有了

競賽的關鍵時刻 Paid Members Public

在嚴肅的競爭裡,就像體育的賽事中,往往勝敗的變化就在那個關鍵的時刻。 在 AI 的競賽裡,很明顯地過去三年來美國必然是明顯領先的國家(在此再度引用Google CEO Eric Schmidt 的一場訪談),領先的原因很簡單:(1)優異大學的研究(2)新創投資(3)國家政策與規範。 在 Eric Schmidt 的陳述下,當今美國總統的新政策措施,限縮/影響了優異大學的預算和研究的投入,也改變了過去在 AI 上鼓勵創投的政策,其實更以政策與規範限制了整體產業、經濟的發展。 成功的機率不高,但公式通常很簡單 若研究過自20世紀來許多商業上的成功的案例,或發現世界級的成功,通常他們的 「作為組合」(Behavior Combination,可視為一種公式,或是配方)其實很簡單。就如同前述 Eric Schmidt 提及美國在 AI 上表現領先的原因,看似簡單,但其他的競爭國家(

在AI時代,我們需要思想家 Paid Members Public

今日看了兩次前Google CEO Eric Schmidt 的一場訪談,對談中談到他與前美國國務卿 季辛吉 合著有關AI書 【Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit】( 於2024年出版)。他提到,若在通用人工智慧(AGI)之外,還存在著超級人工智慧(Super AI),人類該如何去管理它? AI若是工具,需要被規範。 在人類文明的發展過程中,科學與技術一直扮演著推動生活水平提昇(提高生產,消除饑荒)、建構經濟體制(農業進展至工業)、延長群體生命(醫療與照護)的關鍵角色。科學代表的知識的擴展,也帶來了技術的演進。最終人類群體普遍能掌握的工具,就從石器進展至銅鐵器,甚至到了工業時代的機械與20世紀的電器、晶體...等。 不同於數位與網路帶來的溝通方式與內容乘載的形式擴充,AI具有模擬、仿造人類智慧的能力和產出,若是被是為工具,就可能存在著擁有、使用時需要被規範的需求,否則有可能成為有助危害他人的方法。

大型語言模型的侷限與發展省思 Paid Members Public

人工智慧(AI)是過去三年全世界最熱門的議題。不管是從科技、經濟、社會、創作...等等面象,在個人、職場、區域的生存或競爭場域,都成為最新且最容易被誤解的概念、事件或趨勢。 自從去年我個人認真地花了很多時間、功夫重新徹底地檢視、查閱人工智慧的發展,我心裡一直存在幾個疑問,經常性地在盤旋於腦中: * 為何 Transformer Model(造成這一波AI突破性發展的關鍵因素之一,是一個在模擬神經網路運算下處理注意力/attention的演算模型)是大型語言模型(LLM,Large Language Modle)的關鍵? * 在以「文本」描述事件的世界中,基於 Token 為基礎的運算模式,真能描繪人類所面對、觀想的真實世界?進而發展出所謂的智慧能力? * 若文本/語言的模型有其侷限,是否應該發展出另一套模型,以符合人類對自然世界的理解,包括物理、化學、心理、醫學...等領域,進而發展出所謂的智慧能力(即推論/

認知剩餘 Cognitive Surplus Paid Members Public

繞口的辭彙,難懂的思維,但,值得再三回味的原點。 一段超過10年前的Ted影片 在2015~2016年左右,我一直在思考社群行銷中片碎內容的價值和意義。偶然看到一則影片是 Clay Shirsky 有在 Ted 的一場有關「認知剩餘」 Cognitive Surplus 的演講,讓我的內心有許多的想法,一直到現在還在翻騰。 當時我正有機會要向一個上市公司提出如何善用戶外廣告產生巨大價值的計畫。 認知剩餘 vs 剩餘認知 以當時我的理解,網路上各種的 UGC(使用者產生的內容),不管是來是意見領袖(KOL)、意見消費者(KOC)或是一般人,都是善用生活中閒暇時間進行創作的人,所以這樣的行為可以稱作 「認知剩餘」(Cognitive Surplus),以我的話來說,就是因為太閒了或是有剩餘、旺盛的精力,所以花時間去進行獨自的內容產製。 但這樣相對於專業(如來自電視、電影、唱片、媒體...等專業單位)的內容,會有市場嗎(

AI帶來新體驗標準 Paid Members Public

這兩年的AI發展,在 Chatgpt 出現後掀起了巨大浪潮,快速地推進、掀倒、破壞...許許多多的領域,例如軟體開發、圖像產製、音樂創作、搜尋服務......等等。 但包括媒體與一般人可能不太會發現的是,連帶著也靜悄悄地影響著 「體驗」(Experience)這個領域,我指的是 UX(User Experience)、CX(Customer Experience)、BX(Brand Experience)、HX(Human Experience)...這個領域。 什麼是體驗? 「體驗」一詞非常生活化,指的就是人的感受。每個人針對每件事都會有自己的體驗,一般而言,體驗(即人的感受)很主觀。 事實上,體驗代表的意義卻不簡單,原因如下: * 事出必有因:體驗的結果有必然的原因,大都可被理性分析。 * 常有一致性:主觀的感受其實大都呈現出類似常態分配,有其一致性。

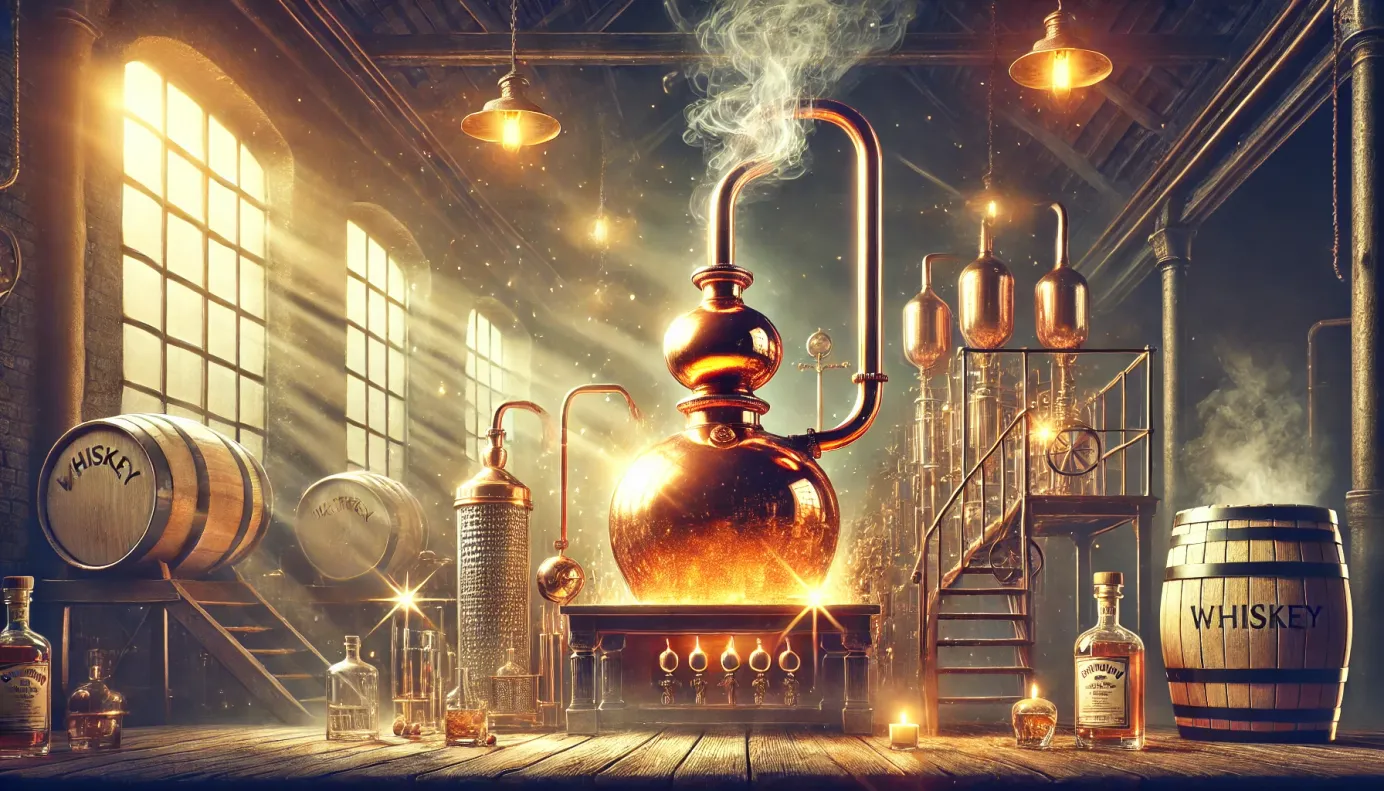

用蒸餾手法產出AI模型? Paid Members Public

語言模型與蒸餾 在當今流行的AI大語言模型領域,有一種說法,可以透過蒸餾(Distillation)的過程,將厲害、巨型但反應慢且需要大量運算資源的語言模型,蒸餾成體積小、反應快但可以差不多提供厲害回應的中、小型語言模型。 這讓我很好奇,AI的發展是否可以參考威士忌的製程? 接下來可能會有一種技術叫做發酵(fermentation)!哈哈!如果以威士忌的邏輯的話。 完整的威士忌製程 製作威士忌的完整程序是: 原料選擇->製麥 (Malting)->糖化 (Mashing))->發酵 (Fermentation)->蒸餾 (Distillation)->熟成 (Maturation))->調和 (Blending,不見得需要,端看是調和blended或是單一麥芽Single Malt)->稀釋與過濾(Dilution